新甘肃·每日甘肃网通讯员 刘玉玺 王淼 摄影报道

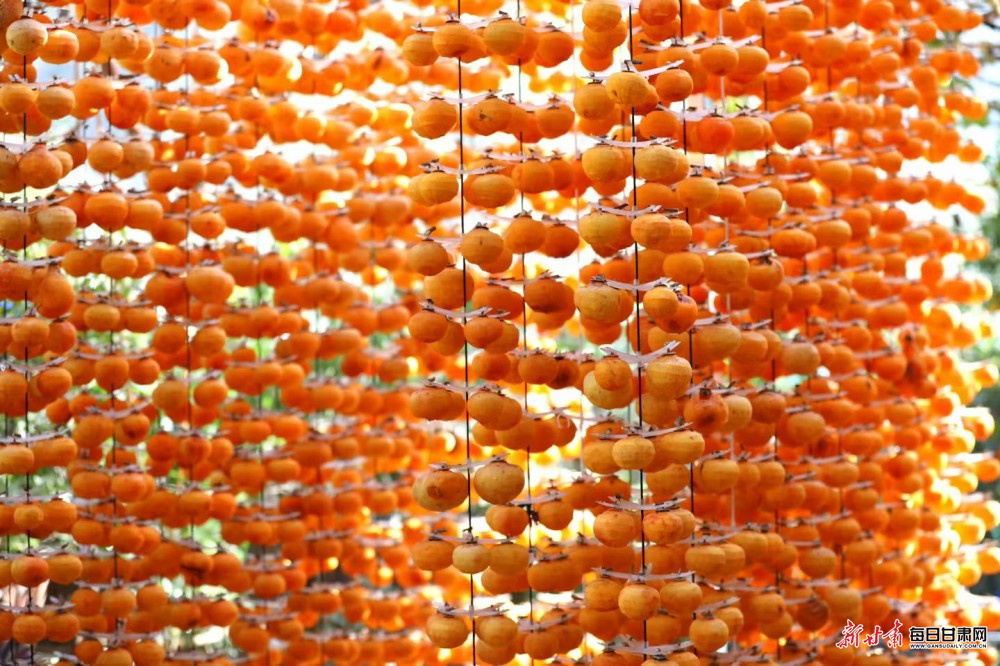

初冬时节,陇南文县城关镇贾昌村的300余亩柿子园里,沉甸甸的柿子缀满枝头,如万千灯笼点亮山间;家家户户的楼顶上,晾晒柿饼的木架层层叠叠,鎏金般的柿串在暖阳下泛着蜜光,一幅“丹柿晒秋”的丰收画卷在村中徐徐铺展。

走进村里,褪去薄皮的鲜柿一串串悬挂晾晒,甜香在空气中弥漫;村民们穿梭于木架间,指尖翻飞着将圆润柿果捏制成匀薄饼状,欢声笑语裹着丰收的喜悦,漫过家家户户的院墙。

“我家种了9亩多柿树,立冬前后天干气爽,正是柿饼挂霜的最佳时候,这时候做出来的柿饼才能霜厚如雪、糯软沁甜。”贾昌村村委会副主任林密是村里的柿子种植大户,也是柿饼老手艺的传承人。他站在自家晾晒场,指着架上渐渐脱水的柿串介绍道,“每年霜降后,我们就抢抓晴好天气摘柿子。村里的鲜柿果大、皮薄、肉厚,得经过选果、去皮、晾晒、造型、发酵等六道工序,才能做出‘佳天下’的贾昌柿饼。”

晾晒架下,村民正用特制旋刀给鲜柿去皮,刀刃划过,金黄果肉显露。“做柿饼挑果严,得没损伤、带柿蒂,去皮要匀、晾晒要透,最后在土缸里发酵时盖层柿皮,霜才结得厚。”村民孙玉凤一边忙活,一边分享着老手艺的诀窍。去皮后的柿果经晾晒收缩变软,再经巧手捏制成型,装入器具静置数日,表面便会凝结出一层洁白“雪衣”——这正是贾昌柿饼最标志性的模样。

今年,贾昌村柿子再迎丰收。350吨鲜柿中,5吨被酿成风味独特的“酒柿”,其余绝大部分经精细加工,蜕变为60多吨优质柿饼。从枝头鲜果到身价倍增的“黄金饼”,小小的柿子完成了“价值升华”。据估算,仅“贾昌柿饼”这一特色农特产品,就为村里带来年产值约360万元,成为村民增收致富的“甜蜜引擎”。

版权声明

为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集团各子报、甘肃新媒体集团各平台已将其所有的版权统一授予甘肃媒体版权保护中心进行保护、维权及给第三方的授权许可。即日起,上述媒体采访、拍摄、编辑、制作并刊登的,包括文字、图片、摄影、视频、音频等原创作品,文创产品、文艺作品,以及H5、海报、AR、VR、手绘、沙画、图解等新媒体产品,任何机构、媒体及自媒体未经甘肃媒体版权保护中心许可,不得转载、修改、摘编或以其他方式复制并传播上述作品。

如需使用相关内容,请致电0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心