新甘肃·每日甘肃网通讯员 巩凡 摄影报道

在国家级非物质文化遗产名录中,西和麻纸是承载千年智慧的独特存在。这张源自陇南西和县的手工纸,完整保留古代造纸术核心技艺,如“活化石”般让人们触摸到西汉以来手工造纸的匠心与温度,成为非遗宝库中极具分量的代表。

西和麻纸的传承,离不开当地得天独厚的自然馈赠。地处秦岭南麓的西和县,温润气候孕育了造纸核心原料枸树皮,洁净水源与适宜晾晒条件,让每一步手工工序都能贴合古法、顺应自然,从源头铸就了纸张的天然质感与优良品质。

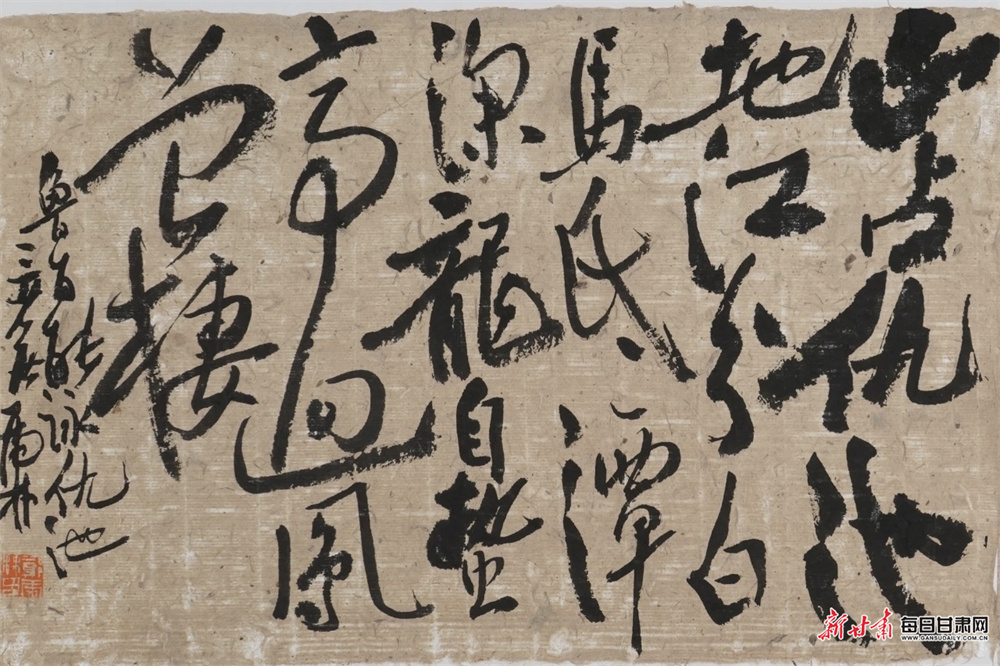

其历史脉络与中国造纸术起源几乎同步,自西汉起历经数代传承,技艺从未断层,核心便在于未被简化的72道纯手工工序。从选3-5年生枸树枝剥取内皮,经石灰浸泡15-20天软化,到蒸煮4-6小时、石锤砸打制“穰”,再到搅拌纸浆、竹帘捞纸、土墙晾晒,全程无化学添加剂,耗时近两个月,全凭匠人手感与耐心把控。最终成纸呈天然米黄色,纹理带着纤维质感,兼具“耐磨抗损、不褶皱、千年不朽”的特性——书写时墨不洇纸,绘画时层次丰富,被书画家誉为“西和宣纸”,不仅是文人创作佳品,更在古代古籍修复、档案保存中发挥关键作用,守护珍贵历史文献流传至今。

然而,现代工业造纸的高效与低成本,曾让西和麻纸陷入困境:手工造纸耗时费力,年轻一代不愿涉足,不少传统作坊关闭,千年技艺面临断代风险。

转机始于国家非遗保护政策的推动。一群传承人与文化爱好者成为“守护者”:非遗代表性传承人以“师徒制”将72道工序倾囊相授,稳固技艺根基;地方书协通过作品展、讲座扩大认知度;县政府将其纳入文旅融合项目,打造体验基地,让游客亲手参与抄纸、晾晒;传承人们更主动拥抱现代——短视频直播展示造纸过程,电商平台开设店铺,甚至借跨境电商将西和麻纸销往马来西亚、日本等地,让千年古纸走向世界。

如今的西和麻纸,早已超越“纸张”本身:它是千年历史的见证者,记录造纸术演变;是中华优秀传统文化的传承者,承载古人智慧;更是工匠精神的象征,诠释“慢工出细活”的坚守。在快节奏当下,这张带着古韵的纸张,正以细腻纹理与坚韧质地,诉说手工技艺的温度,让跨越千年的墨香永续芬芳。

版权声明

为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集团各子报、甘肃新媒体集团各平台已将其所有的版权统一授予甘肃媒体版权保护中心进行保护、维权及给第三方的授权许可。即日起,上述媒体采访、拍摄、编辑、制作并刊登的,包括文字、图片、摄影、视频、音频等原创作品,文创产品、文艺作品,以及H5、海报、AR、VR、手绘、沙画、图解等新媒体产品,任何机构、媒体及自媒体未经甘肃媒体版权保护中心许可,不得转载、修改、摘编或以其他方式复制并传播上述作品。

如需使用相关内容,请致电0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心