新甘肃·每日甘肃网通讯员 王玮 王佳佳 摄影报道

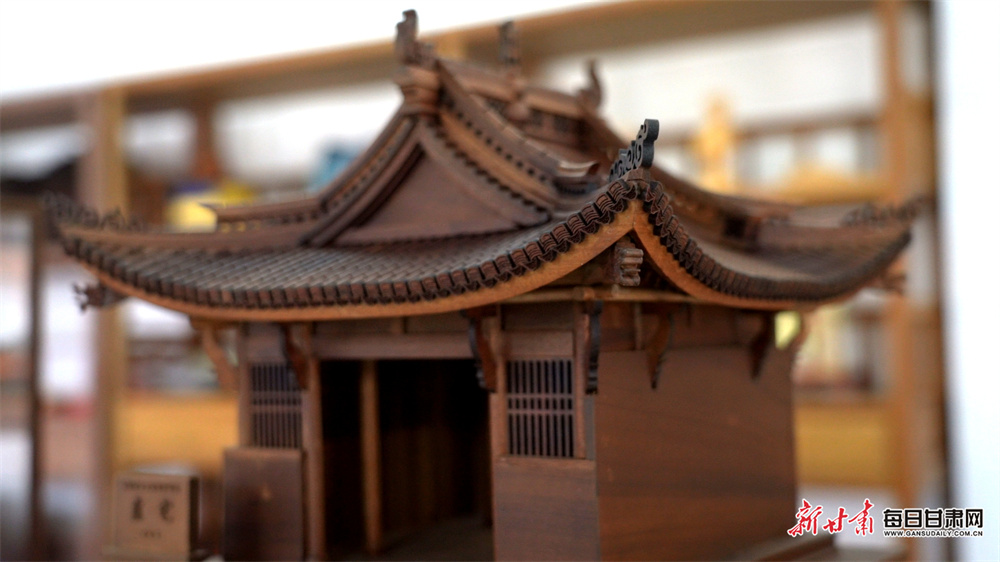

“线弹曲直乾坤瑞,墨画方圆岁月丰”,这句在永靖百姓口中流传的俗语,道出的正是国家级非遗——白塔木雕的精髓。发源于永靖县白塔寺川的这项技艺,以刀为笔、以木为纸,在千年时光里将汉风唐韵、西域风情熔铸于方寸木间,让黄土高原上绽放出独树一帜的艺术光华,成为镌刻在建筑肌理中的“活态史诗”。

三塬镇的白塔木雕产业园里,62岁的第七代传承人刘才发正俯身工作台前,刻刀在木料上游走,木屑簌簌落下,一朵牡丹的轮廓渐次清晰。“守着这门手艺,是传下来的本分。”他手上的老茧与刻刀的寒光相映,语气里满是沉甸甸的责任。

1982年拜师学艺时,刘才发或许未曾想过,这门曾用来糊口的手艺,会在四十二年光阴里成为他生命的底色。“那会儿苦啊,一块木头要磨上百遍,一个纹样要练上千次。”他摩挲着案上的半成品,指腹抚过那些细密的刀痕,“但靠着它,养大了家,也看懂了木头会说话。”如今,仅三塬镇就有近五千名匠人以木雕为业,年劳务收入超1.5亿元,“白塔木匠赛鲁班”的美誉,在刻刀与木材的交响中愈发响亮。

白塔木雕的魅力,在于“技”与“艺”的共生。从宫殿庙宇的飞檐翘角到经堂的天落宝伞,从梅兰竹菊的清雅到龙凤呈祥的雄浑,匠人们不仅赋予木材装饰之美,更将结构智慧融入其中——斗拱的榫卯咬合、垂花柱的力学平衡,皆是实用与美学的完美交融。而在古建筑修复现场,这份技艺更显厚重:面对风蚀的斗拱、残破的雕花,匠人需以心为尺丈量岁月,以刀为笔复刻历史,让千年古建在指尖重焕生机。

2014年,白塔木雕以“古建筑修复技艺”入选国家级非遗名录,从黄土高原走向更广阔的舞台。这份荣光背后,是传承者们“守正”之外的“创新”:吸纳多元风格,演化出九大类四十八种形式;从建筑装饰拓展至工艺品创作,让木雕走进寻常生活。

“最怕这门手艺断在我们手里。”刘才发的担忧曾萦绕心头。因是苦力活,年轻人大都望而却步。如今,他每天除了创作,便会拉着弟弟刘海英在车间里“传艺”,从原木的纹理到下刀的角度,一一拆解示范。“哥教我的不只是技法,还有对木头的敬畏。”身为州级非遗代表性传承人的刘海英说,“我们得让下一代也爱上这门手艺。”

转机正在悄然发生:研学基地里,孩子们盯着木雕过程眼中闪着好奇;网络课堂上,年轻匠人直播雕刻技法收获点赞;创新展览中,融入现代审美的木雕作品吸引着目光……越来越多的青年开始重返作坊,让刻刀的韵律里多了些青春的节拍。

当最后一缕阳光掠过刘才发案上的木雕,那些刀刻的纹路仿佛流动起来——那是千年文化的血脉,是匠人掌心的温度,更是木与刀碰撞出的永恒回响。白塔木雕的故事,正从古老的梁柱间走出,在新一代的指尖上,续写着属于它的崭新篇章。

版权声明

为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集团各子报、甘肃新媒体集团各平台已将其所有的版权统一授予甘肃媒体版权保护中心进行保护、维权及给第三方的授权许可。即日起,上述媒体采访、拍摄、编辑、制作并刊登的,包括文字、图片、摄影、视频、音频等原创作品,文创产品、文艺作品,以及H5、海报、AR、VR、手绘、沙画、图解等新媒体产品,任何机构、媒体及自媒体未经甘肃媒体版权保护中心许可,不得转载、修改、摘编或以其他方式复制并传播上述作品。

如需使用相关内容,请致电0931-8159799。

甘肃媒体版权保护中心